コラム

ART

レポート

posted by 日経REVIVE

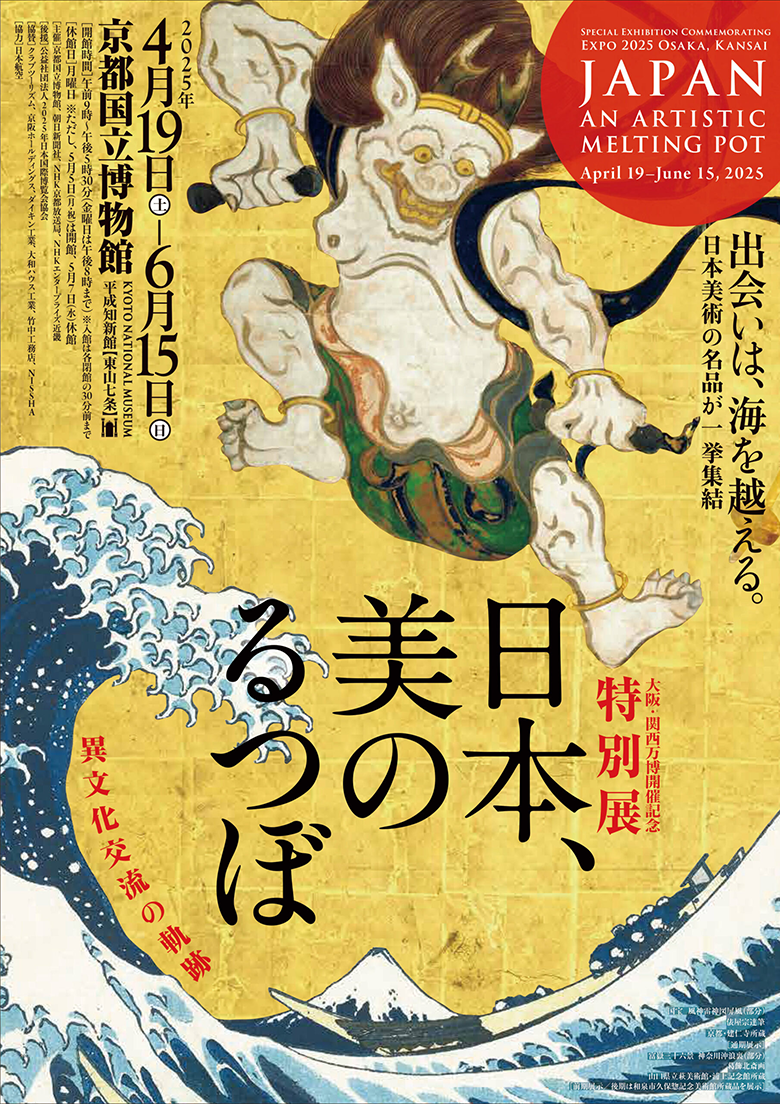

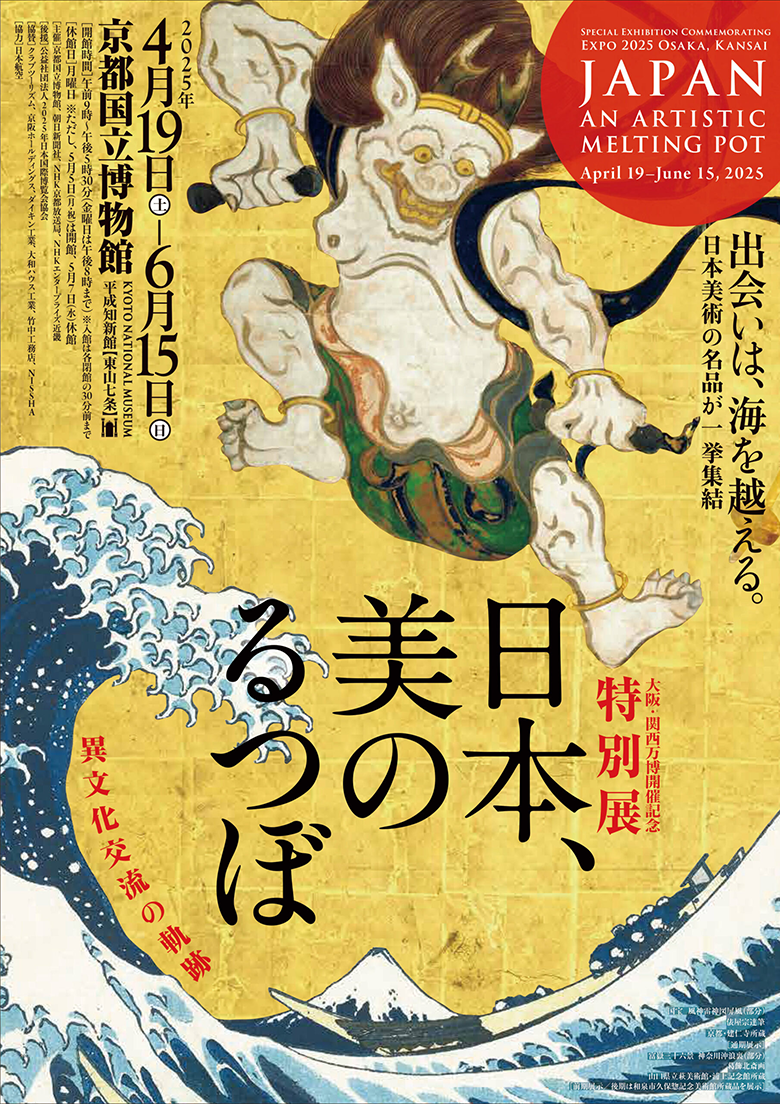

大阪・関西万博開催記念 特別展

日本、美のるつぼ―異文化交流の軌跡―

posted by 日経REVIVE

2025年05月08日

2025年4月19日(土)に京都国立博物館で開幕しました。

世界と出会う、日本の美術

大阪・関西万博が開催されるのを機に、古今東西の芸術文化の交流から生まれた日本美術の至宝が一堂に会す、オールジャンル展覧会!

古くから、日本列島では海を介した往来によって異文化がもたらされ、その出会いのなかでさまざまな美術品が創り出されてきました。その作品のひとつひとつが豊かな交流の果実であり、いうなれば、日本という「るつぼ」のなかで多様な文化が溶け合って生まれた奇跡なのです。

本展は、弥生・古墳時代から明治期までの絵画、彫刻、書跡、工芸品など、国宝19件、重要文化財53件を含む200件の文化財を厳選し、日本美術に秘められた異文化交流の軌跡をたどります。

報道発表会/報道内覧会

開催に先立ち、4月18日(金)に報道発表会/報道内覧会が開かれました。

まず、京都国立博物館 館長 松本 伸之氏よりあいさつがあり、「大阪・関西万博開催と同時期に開催されるので、日本はもちろん、世界各国の様々な方々にご覧いただき、あらためて日本の芸術文化の特質・素晴らしさを見つめ直していただきたい。」と述べました。

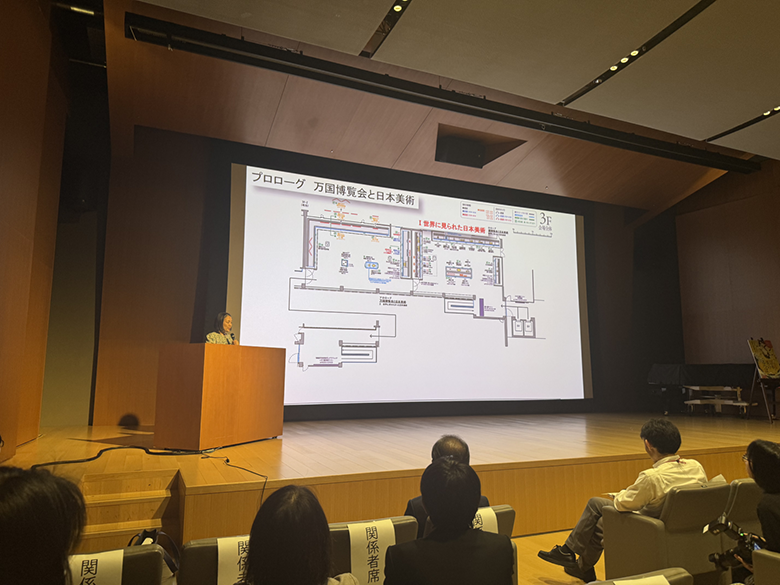

続けて、京都国立博物館 学芸部 列品管理室長 永島 明子氏から、フロアマップに沿って本展の見どころについて、非常にわかりやすい説明がありました。

-

京都国立博物館 館長 松本 伸之氏

京都国立博物館 館長 松本 伸之氏 -

京都国立博物館 学芸部 列品管理室長 永島 明子氏

京都国立博物館 学芸部 列品管理室長 永島 明子氏

展示構成

I 世界に見られた日本美術

II 世界に見せたかった日本美術

I 往来がもたらす技と美

II 教えをもとめて

III 唐物ー中国への憧れ

トピック 誤解 改造 MOTTAINAI

I 地球規模の荒波

II グローバル時代のローカル製品

III 技術移植と知的好奇心

IV 新・中国への憧れ

異文化を越えるのは、誰?

プロローグ 万国博覧会と日本美術

Ⅰ 世界に見られた日本美術

明治の日本が国際社会に乗り出した頃、西洋の美術市場には、江戸時代以前から輸出されていた伊万里焼や輸出漆器に加え、廃刀令や洋装のために無用となった刀装具、印籠、根付、そして浮世絵などがあふれ、日本美術のイメージを作り上げていました。芸術の都パリでは、蒐集家や美術評論家のあいだでちょっとした日本ブームが起き、北斎(1760~1849)や光琳(1658~1716)が注目されました。

Ⅱ 世界に見せたかった日本美術

俵屋宗達筆 江戸時代 17世紀 京都・建仁寺所蔵 [通期展示]

明治政府は、万博参加にあたり、西洋の異国趣味を満たすのではなく、日本が「美術」や「歴史」をもつ「文明国」であることを示そうとしました。明治33年(1900)のパリ万博では、日本初となる西洋的方法論による日本美術史をフランス語で編纂し、豪華な装丁を施して展示しました。

一方、光琳風の作品が欧米で人気を博したことから、日本でも宗達に端を発する「琳派」という概念が形づくられ、日本美術の典型として語られるようになります。

第1部 東アジアの日本の美術

I 往来がもたらす技と美

明治政府は、国外に向けた日本らしさの強調に尽力しましたが、実際に日本に遺された品々の多くは異文化の要素を豊かに示し、海外との活発な交流を物語ります。

弥生時代には、大陸との往来が盛んとなり、日本も広域的なアジア文化の一員となりました。青銅器や鉄器、絹織物、ガラスなどの製品とともに新技術がもたらされ、じきに日本でも作られます。3世紀中頃に始まる古墳時代には、 学問や文化も輸入され、6世紀中頃には朝鮮半島から仏教が伝来しました。7~8世紀の飛鳥、奈良時代には遣隋使、遣唐使が派遣され、中国の最先端の品々や技術とともに政治制度も導入されます。さらには中央アジアの芸能など、唐との交流を通して国際色豊かな文化が日本列島に定着した痕跡がみられます。日本がシルクロードの終着点と評される由縁です。

-

重要文化財 吉武高木遺跡3号木棺墓出土品

重要文化財 吉武高木遺跡3号木棺墓出土品

福岡市西区吉武高木遺跡出土 弥生時代 紀元前3世紀 文化庁(福岡市博物館収蔵) [通期展示] -

重要文化財 三彩蔵骨器

重要文化財 三彩蔵骨器

和歌山県橋本市名古曽古墓出土 奈良時代 8世紀 京都国立博物館所蔵 [通期展示]

II 教えをもとめて

8~9世紀にあたる奈良時代から平安時代の初めにかけて、大陸と日本列島を往き来した外交使節の船には、学者や技術者、僧侶も同乗しました。使節は、政治や経済の駆け引きをおこなうだけでなく、工芸品、先進技術、最新の思想を列島にもたらしました。特に仏教は、病を治し、死後の平安を保証し、国を護り、天候を操る力として希求されたのです。命がけの船旅をいとわず、鑑真(688~763)のような高僧が大陸から渡来して仏教の規範を初めて 伝え、日本からは最澄(766/767~822)、空海(774~835)、円仁(794~864)、円珍(814~91)らが唐へ渡り、経典や図像、儀式の規則(儀軌)を持ち帰りました。仏教の渡来によって、インド、中国、朝鮮半島、東南アジア地域の豊かな宗教美術が列島にもたらされ、平安時代の宮廷儀礼や寺院の堂内を彩りました。

III 唐物ー中国への憧れ

武士が台頭し、12世紀末に鎌倉時代を迎え、日本各地で商工業が発達しても、中国の魅力が衰えることはありませんでした。経典や美しい陶磁器、絹織物などを求めて、公私を問わず続けられた渡海は、禅宗に代表される新しい仏教をもたらし、日本の文化芸術に新風を送り続けました。14~16世紀の室町時代にも、武士や僧侶は「唐」に憧れました。模倣すべき手本として唐物を珍重し、稀少で高価な本物が手に入らないときは、もっともらしい代替品を作り上げました。その経験から独自の製品が生み出され、新たな流派も築かれました。模倣と改造は、この列島に住む人々の十八番なのです。

義湘絵 巻第二(部分) 鎌倉時代 13世紀 京都・高山寺所蔵 [通期展示 ※巻替あり]

トピック 誤解 改造 MOTTAINAI

あこがれの舶来品を模倣するときは、いつも、ちいさな誤解が生じたり、自分の好みにあわせた改造がおこなわれたりしました。まだ見ぬ馬車を生き物のように理解してあらわしたり、絵と毛皮でしか知らない虎と豹を混同したり、舶来品の意匠にはなかった自分たちには大事なコンセプトを、苦労して装飾に加えたりしました。

また、支配者の交代があったとき、前政権は打倒されるべきものであったとしても、彼らが持っていた宝物は破壊の対象にならず、ましてや舶来品はその貴重さゆえ、壊れていたら直してまで大切に伝え続けられたのも、ものを大切にする日本らしい美徳といえるのかもしれません。

第2部 世界と出会う、日本の美術

I 地球規模の荒波

アジアの海に張り巡らされた交易網を、大型船と火薬と宗教でからめ取っていったのが、大航海時代の西洋人でした。日本では、絹、薬、香料など、アジア諸国の産物を熱烈に求め、各国の商人たちはその貿易の利権を巡って熾烈な争いをくり広げました。日本の為政者は交易は欲したものの、異国からの侵略には神経をとがらせ、海外への窓口を絞って貿易の管理に努めました。

II グローバル時代のローカル製品

17~18世紀にかけてグローバルに商品が流通する時代には、生産地が多元化され、各地に特有の素材や技法で類似品が作られました。たとえば、インド製の黒檀家具が西洋の木彫で写され、同じ規格で日本製の蒔絵の家具が注文されました。あるいは、西洋のガラス製品と同じ仕様で、日本や中国において磁器や漆器の角徳利が作られました。さらに、日本や中国の磁器から学んだ西洋の磁器工房で、日中の漆器の飾りを模した磁器食器が誕生したりもしました。

江戸時代の日本では、異国からもたらされたキセルやカルタを漆器のデザインに取り入れたり、舶来の稀少な染織品を着物に仕立てたりと、アイデアとセンス、財力次第で、暮らしに異国情緒が取り入れられていきました。

III 技術移植と知的好奇心

手に職のある人々は、しばしば、戦争、宗教、植民地主義などに巻き込まれて移住を余儀なくされ、その結果、当人たちの意思にかかわらず異文化間の技術移植を果たすことがありました。豊臣政権による朝鮮出兵の後、朝鮮半島の作陶技術が西日本各地に根づいたことは有名です。江戸時代には、朝鮮の外交使節が和平・友好のために12回にわたって来日しました。江戸に向かう使節団の華やかな行列は数百人におよび、各地で朝鮮旋風を巻き起こすほどでした。知識人たちの交流から生み出された詩や絵画は、今も日本各地に残されています。

こうした交流は、出島から江戸へ赴いたオランダ商館長のまわりでも起きました。その一行には、博物学の専門家や芸術家肌の館員もいて、西洋の文化や学問に関心をよせる好奇心旺盛な日本人との生き生きとした交流の証しがいくつも伝わります。

土佐光祐ほか筆 江戸時代 18世紀 [通期展示]

IV 新・中国への憧れ

異文化交流というと現代では西洋文化との交流を思い浮かべがちですが、近世を通じて中国への憧れが衰えることはありませんでした。特に京都では、江戸時代の初めに新たに流入した中国文化によって、憧れに拍車がかかったともいえます。

明末清初の動乱期に大勢の中国人が日本へ渡ってきました。そのなかで最大のインパクトをあたえたのは、京都の宇治に黄檗山萬福寺を開いた隠元隆琦(1592~1673)です。明朝体の書体やインゲン豆、原稿用紙などを伝えたことで知られますが、芸術にも大きな足跡を残しました。煎茶、文人趣味に基づく詩書画、中国色の濃厚な仏像、さまざまな楽器……、その影響で清朝の文物が流行します。江戸時代に生まれた新たな中国趣味は、昭和の戦前期まで続く大きな潮流となりました。

江戸時代 寛文4年(1664) 京都・萬福寺所蔵 [通期展示]

エピローグ

異文化を越えるのは、誰?

美術は、異文化間の壁を越えるでしょうか。この問いを考えるために「吉備大臣入唐絵巻」に注目します。この絵巻は、昭和7年(1932)にボストン美術館が購入し、翌年、公開しました。折しも日本への国際的な批判が高まるなか、ボストン市民はこの作品を好意的に受けとめたと、当時、ボストンに滞在していた美術史家の矢代幸雄(1890~1975)が回想しています。彼は、美術のもつ普遍的な魅力に感嘆しつつも、それだけになお一層、その力が政治的なプロパガンダに利用されることに警鐘を鳴らしています。

「超 国宝」×「日本、美のるつぼ」連携イベント

●超 国宝×日本、美のるつぼ あわせて楽しむクロストーク

□ 京都国立博物館開催

日時:2025年4月27日(日) 午後1時30分~3時

会場:京都国立博物館 平成知新館 講堂(地下1階)

講師:岩井共二氏(奈良国立博物館 学芸部企画課教育室長)

永島明子(京都国立博物館 学芸部列品管理室長)

参加方法:当日午前9時より平成知新館1階インフォメーションにて整理券を配布します。

※定員200名(先着順、整理券はお一人様1枚のみ、定員になり次第配布終了)

※聴講無料(ただし、本展覧会の当日観覧券が必要です)

□ 奈良国立博物館開催

日時:2025年5月3日(土) 午後1時30分~3時

会場:奈良国立博物館 講堂

講師:岩井共二氏(奈良国立博物館 学芸部企画課教育室長)

永島明子(京都国立博物館 学芸部列品管理室長)

参加方法:当日午前9時30分から奈良国立博物館講堂前にて整理券を配布します。

※定員180名(先着順)※整理券はお一人様1枚のみ、定員になり次第配布終了します

※聴講無料(特別展「超 国宝-祈りのかがやき-」の当日観覧券が必要です

●記念講演会

開催日:2025年4月26日(土) 受付終了(満席)

講師:氣賀澤保規氏〈(公財)東洋文庫 研究員・元明治大学文学部教授〉

テーマ:「遣唐留学生の生きた玄宗時代の風景 ―阿倍仲麻呂・吉備真備を中心に―」

開催日:2025年5月17日(土) 5月14日(水)正午〆切

講師:永島明子〈京都国立博物館 学芸部列品管理室長〉

テーマ:「交流のるつぼに滾る金蒔絵 ―輸出漆器のおはなし―」

開催日:2025年5月24日(土) 5月21日(水)正午〆切

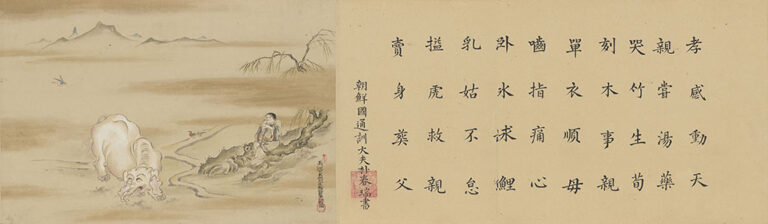

講師:福士雄也〈京都国立博物館 保存修理指導室長〉

テーマ:「江戸時代の異文化交流 ―新出の「二十四孝図巻」を中心に―」

開催日:2025年5月31日(土) 5月28日(水)正午〆切

講師:石田由紀子〈京都国立博物館 考古室長〉

テーマ:「往来がもたらす技と美 ―先史から古代の日本と東アジアの交流―」

会場:京都国立博物館 平成知新館 講堂(地下1階)

時間:午後1時30分~3時

定員:200名(要事前申込、先着順、定員になり次第受付終了)

料金:聴講無料(ただし、本展覧会の当日観覧券が必要)

参加方法:参加ご希望の方は、京都国立博物館ウェブサイトよりお申し込みください。

申込期間:2025年3月18日(火)午前10時~各講演会3日前(水)の正午まで

●ワークショップ「キラキラ 交流のキセキ」

日時:2025年4月19日(土)〜6月15日(日) 午前10時50分~午後4時

所要時間:20~25分程度

会場:京都国立博物館 平成知新館 2Fラウンジ

定員:各回5名×30回/日

料金:無料(ただし、本展覧会の当日観覧券が必要)

参加方法:直接会場までお越しください。各回10分前より受付を開始します。詳細はこちら。

※ワークショップは日本語で行います。また、混雑時はお待ちいただくことがあります。

ホームページ:https://rutsubo2025.jp/より抜粋

大阪・関西万博開催記念 特別展

「日本、美のるつぼ―異文化交流の軌跡―」Special Exhibition Commemorating Expo 2025 Osaka, Kansai

Japan, an Artistic Melting Pot

会期:2025年4月19日(土)― 6月15日(日)

会場:京都国立博物館 平成知新館【東山七条】 〒605-0931 京都市東山区茶屋町527

開館時間:午前9時~午後5時30分(金曜日は午後8時まで/入館は各閉館の30分前まで)

休館日:月曜日 ※ただし、5月5日(月・祝)は開館、5月7日(水)は休館

主催:京都国立博物館、朝日新聞社、NHK京都放送局、NHKエンタープライズ近畿

後援:公益社団法人2025年日本国際博覧会協会

協賛:クラブツーリズム、京阪ホールディングス、ダイキン工業、大和ハウス工業、竹中工務店、NISSHA

協力:日本航空

ホームページ:https://rutsubo2025.jp/

お問合せ:075-525-2473(テレホンサービス)