コラム

ART

企画展・イベント

posted by 日経REVIVE

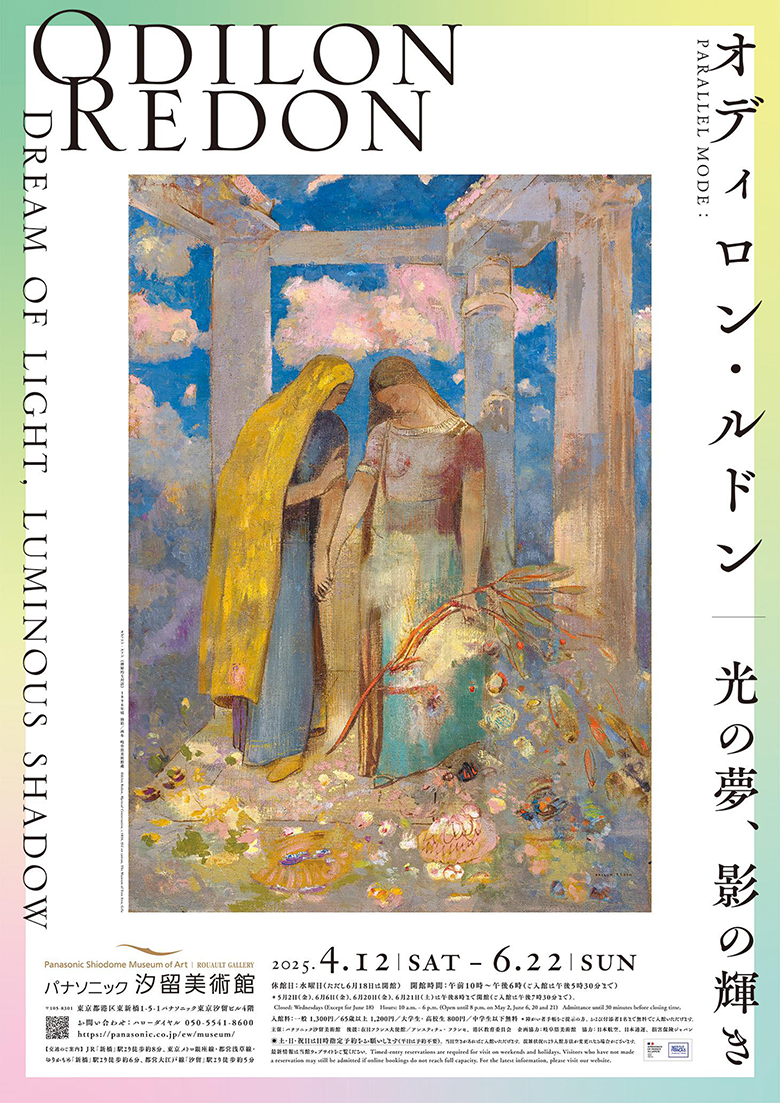

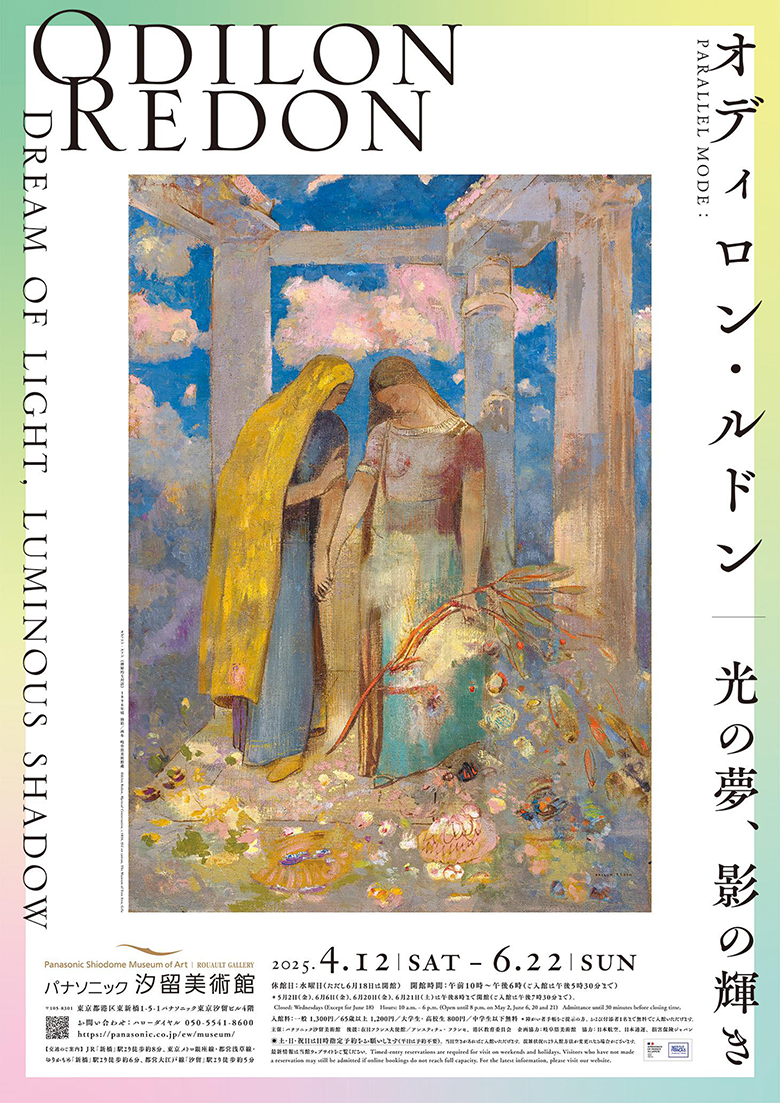

オディロン・ルドンー光の夢、影の輝き

posted by 日経REVIVE

2025年03月25日

2025年4月12日(土)からパナソニック汐留美術館で開催されます。

19世紀後半から20世紀初頭にかけて活躍したフランスの画家オディロン・ルドン(Odilon Redon 1840-1916)。

ルドンが描く、光と影が生みだす輝きを宿した夢幻の世界は、時代や地域を超えて、今なお多くの人々を惹きつけています。日本においても、ルドンの生前から彼の作品と芸術は紹介され、現代に至るまで、美術や文学、音楽、漫画等、幅広い分野でインスピレーションを与え続けています。

ルドンが生きた時代の欧州では、アカデミックな芸術に対して印象派や象徴主義などの新たな芸術潮流が次々と起こり、さらにはフォーヴィスムやキュビスムなどの様々な前衛美術が台頭しました。

また、この時代には、科学の発展による技術革新が社会構造や思想に多大な変化をもたらしました。ルドンは、こうした変貌する社会と移り変わる芸術傾向と併走するかのように、作品発表の場や人脈を広げ、新しい画題に取り組み、木炭画や石版画からパステル画や油彩画へと表現媒体を変えていきます。

本展は、世界有数の岐阜県美術館のコレクションを中心に、国内外の選りすぐりの作品を加えた約110点のパステル画、油彩画、木炭画、版画などにより、近代美術の巨匠ルドンの豊穣な画業の全容をご覧いただくものです。

伝統と革新の狭間で、近代美術の巨匠ルドンが独自の表現を築き上げていく姿を紹介します。

- 目次

- 展覧会の見どころ

- 展示構成

- プロローグ:日本とルドン

- 第1章 画家の誕生と形成 1840-1884

- 第2章 忍び寄る世紀末:発表の場の広がり、別れと出会い 1885-1895

- 第3章 Modernist/Contemporarian・ルドン 新時代の幕開け 1896-1916

- オディロン・ルドン

- 開催概要

展覧会の見どころ

1.世界屈指のルドン・コレクションを誇る岐阜県美術館の所蔵品を中心に、国内外の作品により、ルドンの最初期から最晩年までの画業を紹介。

岐阜県美術館のルドン・コレクションは、世界でも傑出した高い質と量を誇ります。岐阜県美術館から出品される約80点の作品と、国内に所蔵される優品、さらにパリのオルセー美術館所蔵の油彩画と木炭画によって、本展は、ルドンの画業と芸術を初期から晩年まで余すところなく紹介します。

2.1890年代以降の色彩の時代のパステル画と油彩画がまとまって出品。

ルドンの作品といえば、異形のものたちが登場する黒色の暗い世界を想像する人も多いかもしれません。しかし、キャリアの後半は、肖像画、花の絵、神話画、 装飾画などを手がけ、より理解しやすい主題をパステルや油彩で色彩豊かに描きました。そうした作品には19 世紀後半から20 世紀初頭へと至るモダニズムの諸相と接しながら、独自の表現を見いだしていくルドンの姿がみてとれます。

3.《窓》が東京で初公開。また、石版画集『起源』が揃って展示される貴重な機会。

ルドンの晩年の主要な画題の一つである「ステンドグラス」を描いた《窓》(1906 年頃)が、本展(東京)で初公開されます。また、ルドン流の進化論といわれる石版画集『起源』が9点揃って展示されます。

ルドンは、「黒」の時代より、窓から光が差し込む情景をしばしば描いている。本作では、「黒」の作品にみられた光と影の表現が、色彩を用いて探求されている。「黒」の時代と色彩の時代をつなぐ重要な作品。

監修は、美術史家で東京都美術館館長の高橋明也氏。

19 世紀フランス美術史を専門とする高橋明也氏は、ルドンに関する著作や論考を多く発表しています。前職・三菱一号館美術館館長在職中には、ルドンの大作《グラン・ブーケ(大きな花束)》(1901年)を購入、トゥールーズ=ロートレックやヴァロットンと並ぶ、同館のコレクションの中核に据えました。

展示構成

プロローグ:日本とルドン

評論としてルドンの名が登場する日本の文献の最も早い例は、洋画家石井柏亭が1912 年に『早稲田文學』に掲載した文章が知られています。以降、美術雑誌で図版とともにルドンの作品は定期的に紹介され、日本の美術愛好家や芸術家たちをおおいに魅了していきました。

早い時期にルドンの実作品を日本にもたらした人物として、のちの大原美術館の土台となるコレクションの選定を任された洋画家児島虎次郎がいます。そのほか、梅原龍三郎、中川一政、岡鹿之助、須田国太郎、伊藤清永などの洋画家や、竹内栖鳳や土田麦僊などの日本画家がルドンの作品を所有していました。ここでは、日本人画家旧蔵のルドンの作品を紹介し、ルドンの日本における受容の歴史の一端を紹介します。

日本画家の竹内栖鳳の旧蔵品。西洋美術名作展(京都、1957年)などに出品された。

第1章 画家の誕生と形成 1840-1884

ルドンは、ボルドーで水彩画家スタニスラス・ゴランから素描を学び、1864 年にパリに出て、ジャン=レオン・ジェロームの画塾で指導を受けます。帰郷後は版画家ロドルフ・ブレスダンから銅版画を学びます。また、ボルドーの植物学者アルマン・クラヴォーを通して、自然科学のみならず、文学や哲学の世界に触れ、その後の芸術表現の素地となる思想を形成していきます。

1872 年にパリに再び移り住んでからは、主に木炭画を制作し、奇怪な形態のモティーフが異様な雰囲気を醸し出す奇想の世界や、気球や電球など最新の技術への関心を、モノクロームで表現していきます。一方で、石版画にも取り組み、『夢のなかで』(1879 年)、『起源』(1883 年)などの石版画集を立て続けに刊行します。ここでは、郷里を描いた風景画から、木炭画、初期の石版画集まで、画家としての形成期の作品を展覧します。

ルドンは、幼少期を過ごしたペイルルバードへの強い愛着をもっていた。ポプラの並木の向こうに見えるのが、ルドンが生活していた荘園屋敷の一部である。

オディロン・ルドン《『起源』IV.セイレーンは無数の針をつけて波間から現れた》1883年 リトグラフ/紙 30×23.4cm 岐阜県美術館

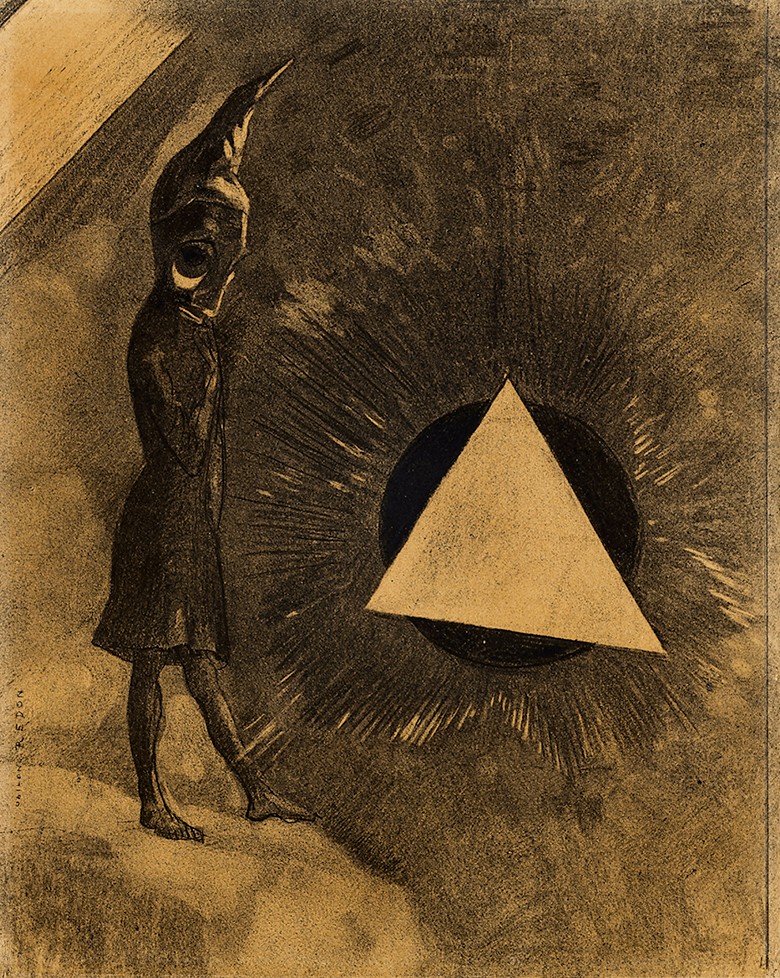

オディロン・ルドン《『起源』IV.セイレーンは無数の針をつけて波間から現れた》1883年 リトグラフ/紙 30×23.4cm 岐阜県美術館 オディロン・ルドン《絶対の探求・・・哲学者》1880年 木炭/紙 43.2×35.2cm 岐阜県美術館

オディロン・ルドン《絶対の探求・・・哲学者》1880年 木炭/紙 43.2×35.2cm 岐阜県美術館

(左)『起源』はルドンの3番目の石版画集。表紙を含めて9点で構成され、25部が印刷された。空想に溢れたルドン流の進化論といわれる。

(右)タイトルは画家自身がつけたもの。漆黒の円形に重なる三角形、奇妙な人物などが登場し、難解なメッセージが込められた作品である。デューラーの版画《メランコリアⅠ》の影響も指摘される。

第2章 忍び寄る世紀末:

発表の場の広がり、別れと出会い 1885-1895

ルドンの木炭画と石版画の黒で描かれたイメージは、作家ジョリス=カルル・ユイスマンスがルドンの芸術を世紀末のデカダンの象徴として紹介したことで、フランス、ベルギー、オランダの文学者を中心に注目を浴びました。

1890 年代になると、ルドンは徐々に収集家や美術商、画家仲間との新たな人脈を構築し始めます。一方で、ナビ派を中心とする若い芸術家たちからは、新しい芸術への先導者として慕われるようになっていきます。時を同じくして、ルドンの作品の主題は闇の世界ではなく神秘的な光の世界が選ばれるようになり、その黒色は、光を吸収するかのような暗闇を表現するものから、光そのものを表現するものへと変容していきます。また、油彩やパステルによる制作も始まります。

ここでは版画を中心とする「黒」の作品から、色彩への志向の萌芽が見られる作品までを紹介します。

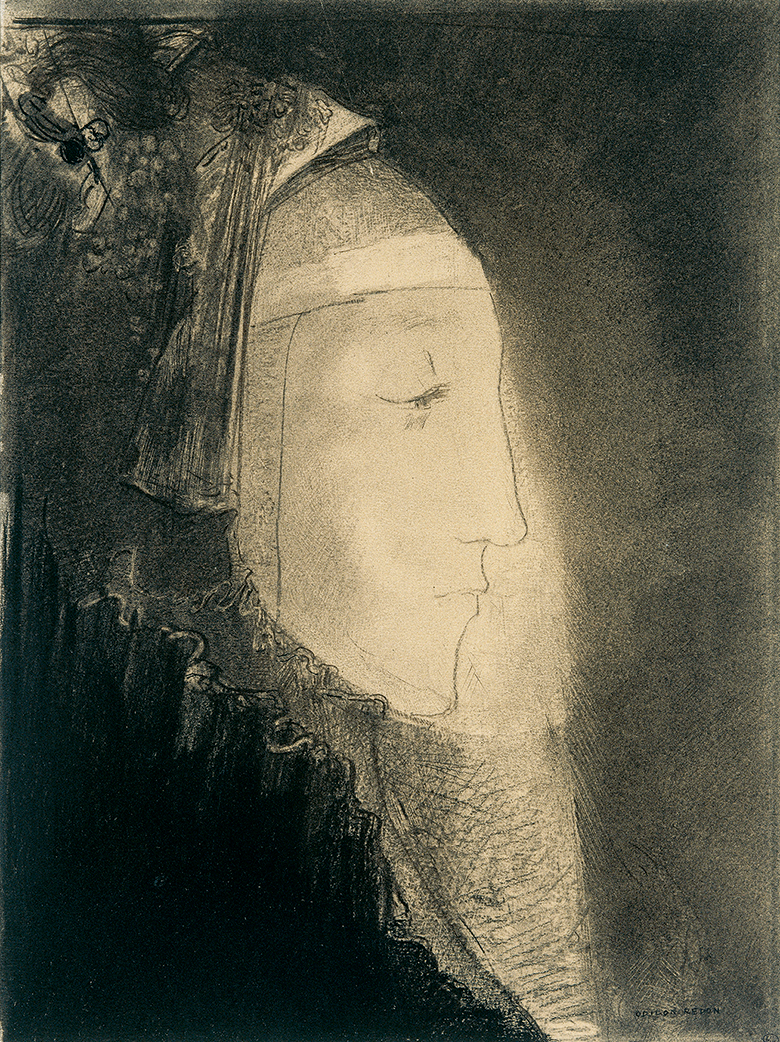

オディロン・ルドン《光の横顔》1885-90年頃 木炭/紙 38.8×28.9cm オルセー美術館(ルーヴル美術館版画素描部)© GrandPalaisRmn (musée d’Orsay) / Gérard Blot / distributed by AMF

オディロン・ルドン《光の横顔》1885-90年頃 木炭/紙 38.8×28.9cm オルセー美術館(ルーヴル美術館版画素描部)© GrandPalaisRmn (musée d’Orsay) / Gérard Blot / distributed by AMF オディロン・ルドン《まなざし》1889-94年頃 パステル、木炭、コンテ・クレヨン/紙 28×23.5cm 岐阜県美術館

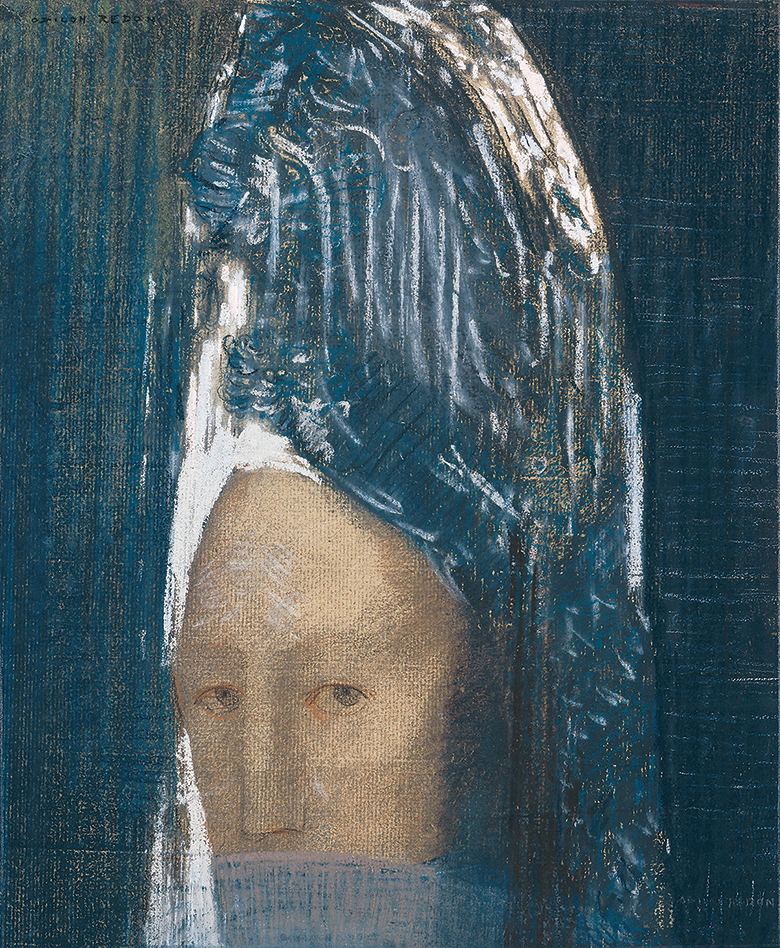

オディロン・ルドン《まなざし》1889-94年頃 パステル、木炭、コンテ・クレヨン/紙 28×23.5cm 岐阜県美術館

(左)単独の石版画を制作し始めた頃の石版画《光の横顔》と同様の題材。それまでの奇怪なモティーフとは異なる、静謐な女性の横顔が、繊細な光とともに表現されている。

(右)木炭の上にパステルを重ねて描いている。口元を隠し、ターバンを巻いた人物が上目遣いでこちらをみつめる姿は、謎に満ちている。色彩の探求が始まった時期の作品。

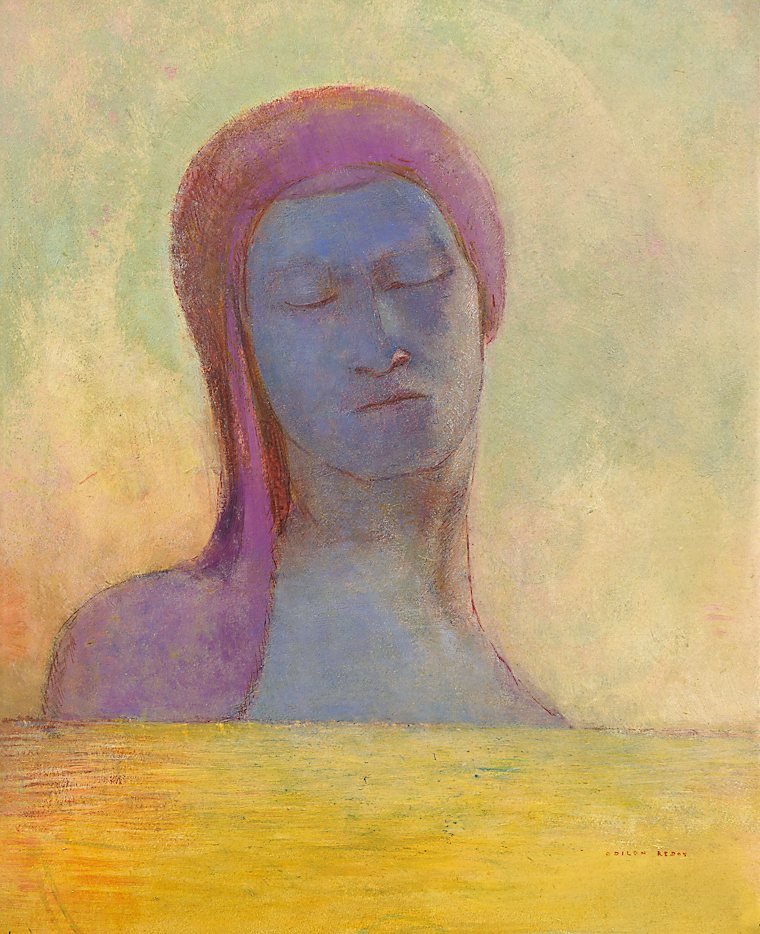

色彩画家への変貌―黒から色彩へ

ルドンは、1890年代以降、色彩画家へと変貌を遂げていきます。本展出品作《眼をとじて》は、「黒」の作品で展開していた想像的な世界を色彩で表現した最も早い作例として重要です。水平線、あるいは地平線の向こうに現れている眼を閉じた人物は、瞑想や思索、もしくは眠りなどを暗示する寓意的なイメージととらえることができます。

同主題の代表作は、オルセー美術館所蔵の《眼をとじて》(1890年、油彩/画布)ですが、ルドンは、同時期に、このテーマのヴァリエーション作品を多数制作しています。本展では、同じ画題のリトグラフ作品も2点出品されます。こうした作品からは、黒と色彩を行き来しながら、新たな境地を切り開こうとしたルドンの探求の跡をみることができます。

第3章 Modernist/Contemporarian・ルドン 新時代の幕開け 1896-1916

1896年、パリの凱旋門近くに居を構え新しい環境での制作を始めたルドンは、ナビ派の画家たちが挑戦していた装飾的な絵画にも取り組むようになります。引き続き神秘的な主題を扱う一方で、神話、宗教、人物などわかりやすい主題も手掛け、なかでも、「花瓶の花」は晩年のルドンを代表する画題となります。技法や表現についても、種類の異なるパステルの重なりがもたらす光の効果や、油絵具でありながらパステルのような輝きを発する描き方を追求し、進化を遂げます。

1900 年、パリ万国博覧会でルドンの作品が展示され、ルドンの国内での評価はますます安定的なものとなります。1903 年にはレジオン・ドヌール勲章を受章し、さらに、1904 年のサロン・ドートンヌではルドンに一室が与えられます。最晩年の1913 年には、アメリカを舞台としたアーモリー・ショーに出品するなど、世界的にもルドンは確たる地位を築いていきます。

本章は、「黒」の時代最後の作品からスタートし、晩年の色彩の輝きに満ちたパステル画、油彩画で締めくくります。

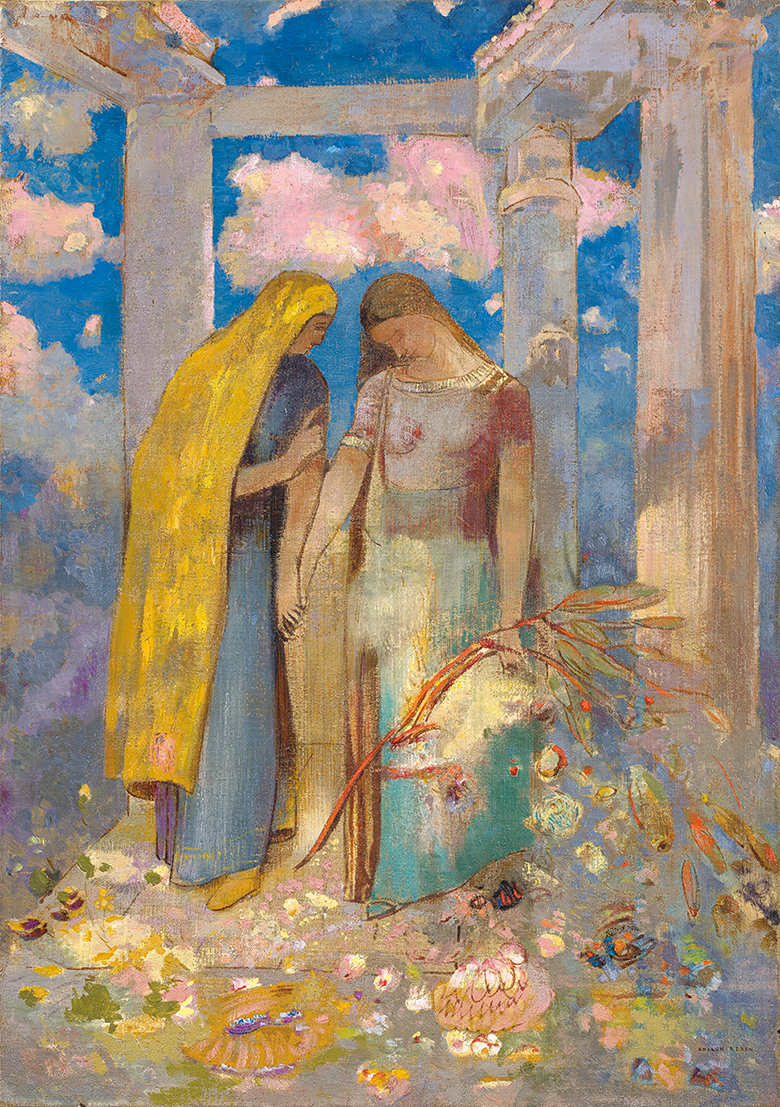

オディロン・ルドン《神秘的な対話》1896年頃 油彩/画布 65×46cm 岐阜県美術館

オディロン・ルドン《神秘的な対話》1896年頃 油彩/画布 65×46cm 岐阜県美術館 オディロン・ルドン《オリヴィエ・サンセールの屏風》1903年 テンペラ、グァッシュ、油彩/画布、四曲屏風 各扇 169.2×55cm 岐阜県美術館

オディロン・ルドン《オリヴィエ・サンセールの屏風》1903年 テンペラ、グァッシュ、油彩/画布、四曲屏風 各扇 169.2×55cm 岐阜県美術館

(左)「黒」の作品で取り組んだ主題を色彩に移し替えた作品。ピンク色の雲が浮かぶ大空を背景にした神殿は、夢の中のような非現実的な雰囲気をまとう。収集家ロベール・ド・ドムシー旧蔵品。

(右)1890年代以降に次々と屏風作品を手がけていたナビ派の画家たちと同じく、ルドンもまた多くの屏風を制作した。本作は、政治家のオリヴィエ・サンセールが自宅を飾るためにルドンに注文したもの。

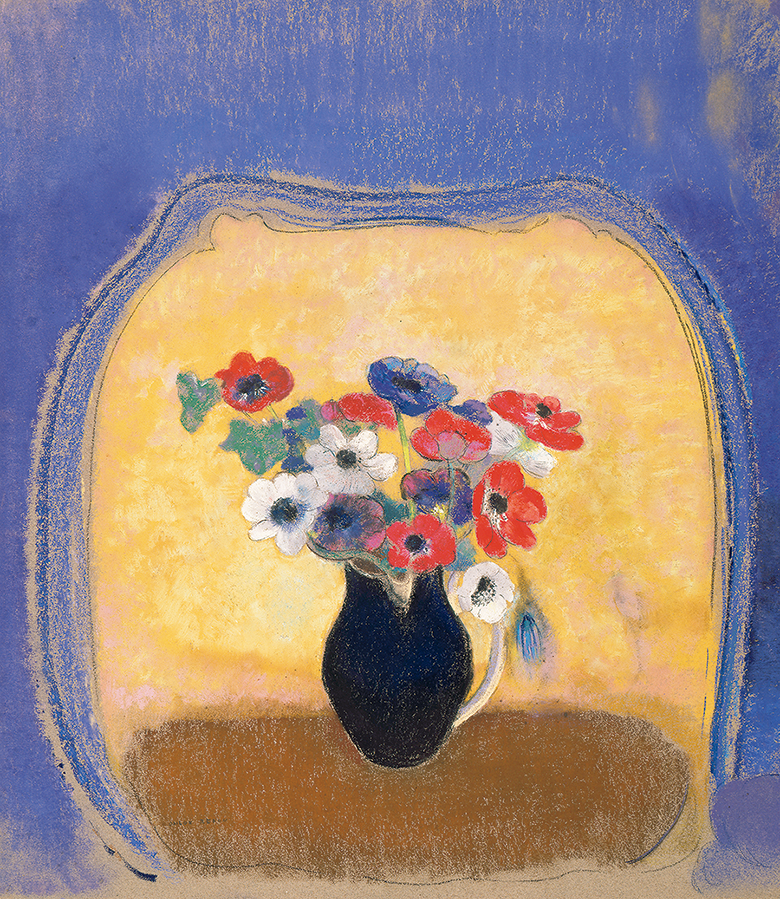

オディロン・ルドン《黒い花瓶のアネモネ》1905年頃 パステル/紙 64.8×57.5cm 岐阜県美術館

オディロン・ルドン《黒い花瓶のアネモネ》1905年頃 パステル/紙 64.8×57.5cm 岐阜県美術館 オディロン・ルドン《ペガサス、岩上の馬》1907-10年頃 パステル/紙 80.7×65cm ひろしま美術館

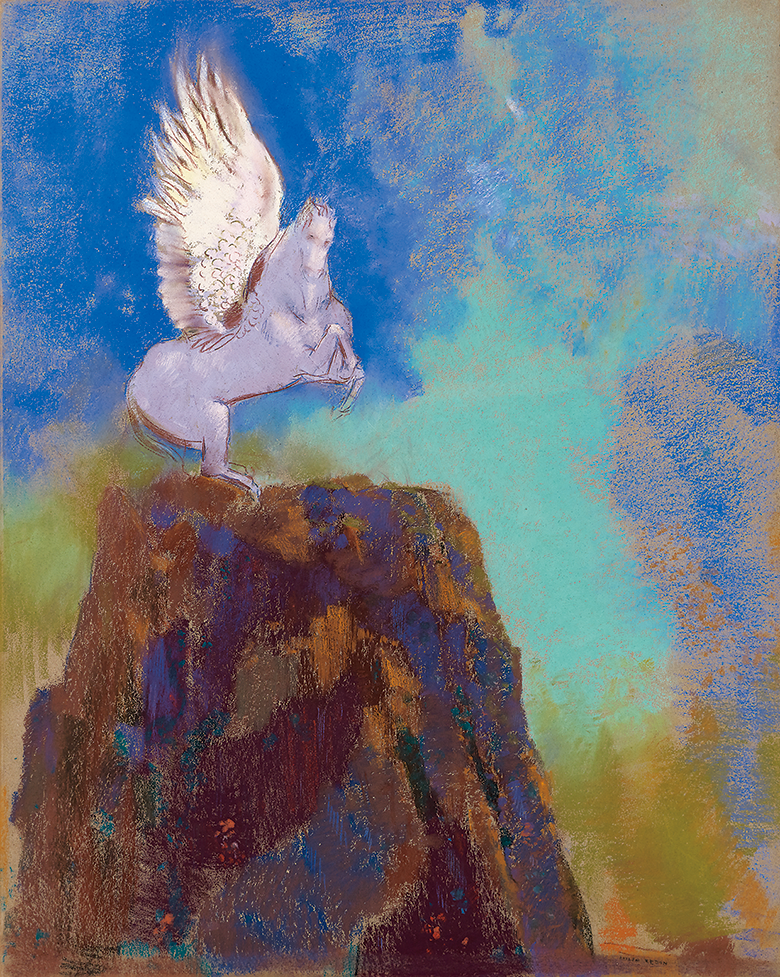

オディロン・ルドン《ペガサス、岩上の馬》1907-10年頃 パステル/紙 80.7×65cm ひろしま美術館

(左)ルドンは特に1900年以降、「花瓶の花」を主題とする絵画を多数描いた。他に類を見ない独特で神秘的な雰囲気を宿したルドンの「花瓶の花」の絵は、多くの美術愛好家を魅了した。

(右)ペガサスは、ルドンが好んだ主題。本作では、翼を広げ、まさに飛びたとうとする姿が描かれる。ペガサスが山を蹄で打ち付けた跡に湧き出た霊泉の物語との関連が指摘される。

オディロン・ルドン

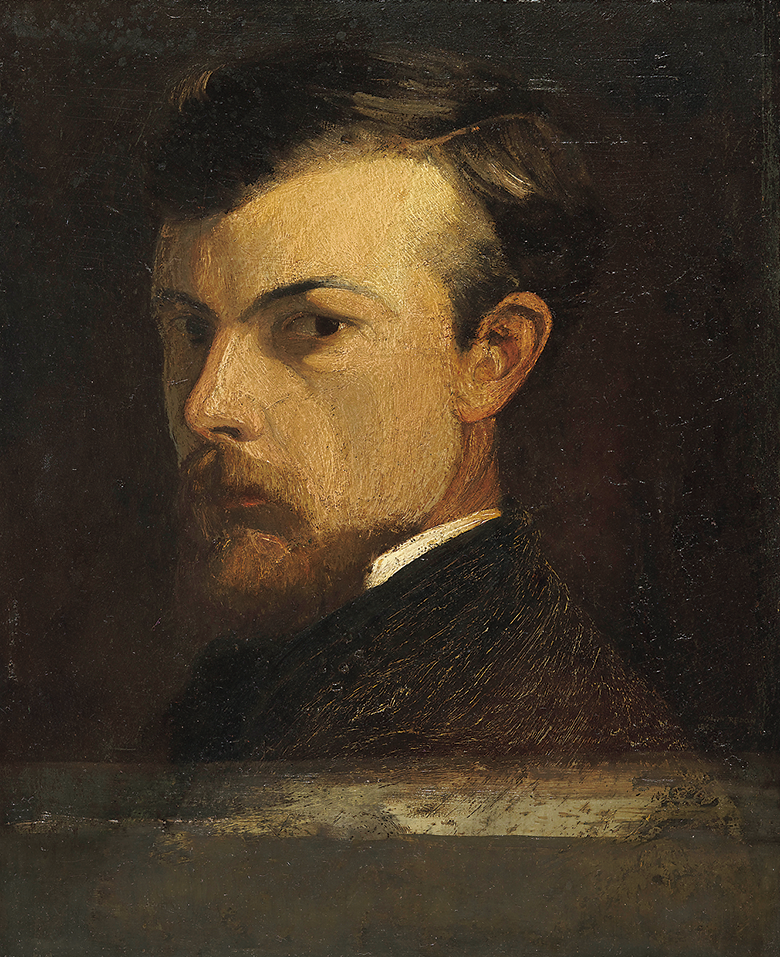

1840 年、フランス南西部のボルドーに生まれる。幼少期をボルドー近郊の自然豊かなペイルルバードで過ごす。1855年、地元の画家スタニスラス・ゴランに師事しロマン主義の芸術観に触れる。青年期には、1857年頃出会った植物学者アルマン・クラヴォーとの交友を介して、科学や文学から刺激を受けた。1864 年、パリで短期間アカデミスムの画家ジャン=レオン・ジェロームの門下生となる。翌年ボルドーに戻り、版画家ロドルフ・ブレスダンのもとで版画技術を学ぶなどした後、1870 年以降は、同時代のアカデミスムや印象派とも異なる独自の幻想的なイメージを木炭画と石版画の黒の世界を通して表現した。1890年頃より、本格的に油彩とパステルを使うようになったルドンの絵画には、色が出現し始める。そうしたなか、1900 年から翌年にかけて、ロベール・ド・ドムシー男爵の城の食堂を飾る装飾画連作を手がける。以降、屏風などの装飾作品の制作も増えていく。晩年には、鮮やかな色彩で花の絵や神話画などを描き、輝きに満ち溢れた神秘的な色彩世界を探求。1913 年には、アメリカで開催されたアーモリー・ショーに出品し、国際的な名声も獲得していった。

27歳の自画像。暗闇に浮かびあがる白い顔、こちらを直視する視線など、謎めいた雰囲気が漂う。下方の水平の帯は、後年の加筆との説もある。

distributed by AMF

関連催事

●記念講演会「ルドン―光と色彩の輝きの中で」

講師:高橋明也氏(本展監修者、美術史家、東京都美術館館長)

日時:2025年4月26日(土) 午後2時~3時30分(開場 午後1時30分)

定員:150名【要予約】

開場:パナソニック東京汐留ビル5階ホール

《イベント予約方法》

ハローダイヤル 050-5541-8600 へお電話にてお申込みください。

2025年3月17日(月)より受付開始(受付時間 : 午前9時~午後8時)

必要事項:①イベント名 ②参加人数(一度に2名までお申し込みいただけます)③氏名(要全参加希望者)④住所 ⑤電話番号

●パナソニック汐留美術館学芸員によるスライドトーク

日時:2025年5月10日(土)、6月6日(金)いずれも午後3時~3時30分

定員:先着50名様、予約不要、聴講無料(ただし本展の観覧券(半券)が必要です)

会場:パナソニック東京汐留ビル5階ホール

●【映像上映】日比野克彦×ルドン@フォンフロワド修道院図書室

ルドンは、1910年から翌年にかけて、南フランスにあるフォンフロワド修道院の図書室の壁面を飾るために、大作《昼》と《夜》を描きました。この修道院図書室での、アーティスト日比野克彦氏(岐阜県美術館館長・東京藝術大学学長)の制作を記録した映像を会期中上映します。フォンフロワド修道院と東京をつなぐイベントも予定しています。

※詳細は公式サイトをご確認ください。

協力:岐阜県美術館、アートまるケット

PARALLEL MODE :

オディロン・ルドン光の夢、影の輝きODILON REDON DREAM OF LIGHT,LUMINOUS SHADOW

会期:2025年4月12日(土)― 6月22日(日)

会場:パナソニック汐留美術館 〒105-8301 東京都港区東新橋1-5-1 パナソニック東京汐留ビル4階

開館時間:午前10時~午後6時(ご入館は午後5時30分まで)※5月2日(金)、6月6日(金)、6月20日(金)、6月21日(土)は夜間開館 午後8時まで開館(ご入館は午後7時30分まで)

休館日:水曜日(ただし6月18日は開館)

観覧料(税込):一般:1,300円、65歳以上:1,200円、大学生・高校生:800円、中学生以下:無料

※障がい者手帳をご提示の方、および付添者1名まで無料でご入館いただけます。

●土・日・祝日は日時指定予約をお願いします(平日は予約不要)。

当日空きがあればご入館いただけます。

混雑状況により入館方法が変更になる場合がございます。

最新情報は公式サイトをご覧ください。

主催:パナソニック汐留美術館

後援:在日フランス大使館/アンスティチュ・フランセ、港区教育委員会

企画協力:岐阜県美術館

協力:日本航空、日本通運、損害保険ジャパン

ホームページ:https://panasonic.co.jp/ew/museum/exhibition/25/250412/

お問合せ:050-5541-8600(ハローダイヤル)

※ 本展は、国内巡回展(岐阜県美術館2024年9月27日~12月8日、ひろしま美術館2025年1月11日~3月23日)のコンパクト展となります。